本社・子会社をつなぐ!経営指標の一元管理の要所 ~現場を巻き込む経営管理の実践例~

経営環境の変化が激しい昨今、戦略的な意思決定をするために経営指標の一元管理が求められています。

そのためには、事業形態やリソース、システム環境などが異なる子会社のデータをまとめなければなりません。やみくもに取り組んでも、思ったような成果を得ることは困難です。

そこで本記事では経営指標の一元管理を実現するためのポイントを、アバントがご支援した企業の事例とともに紹介します。

経営指標の一元管理が求められる理由

経営指標の一元管理を行う最大のメリットは、自社の各事業の収益状況を正しく把握できることです。仮に経営環境が急激に変わるような場合にも、速やかにかつ最適な資本配分を行えるでしょう。一元管理が十分でないという組織は、早急な着手が求められます。

まず、今この取り組みが必要な理由について解説します。

変化の激しい経営環境下で持続的な成長を目指すため

昨今、経営環境は目まぐるしい変化を続けており、企業には、その変化に対応するスピードが求められています。優れたビジネスモデルであっても、単一事業に依存していては、従来のような持続的成長を維持することは困難だと言わざるを得ません。

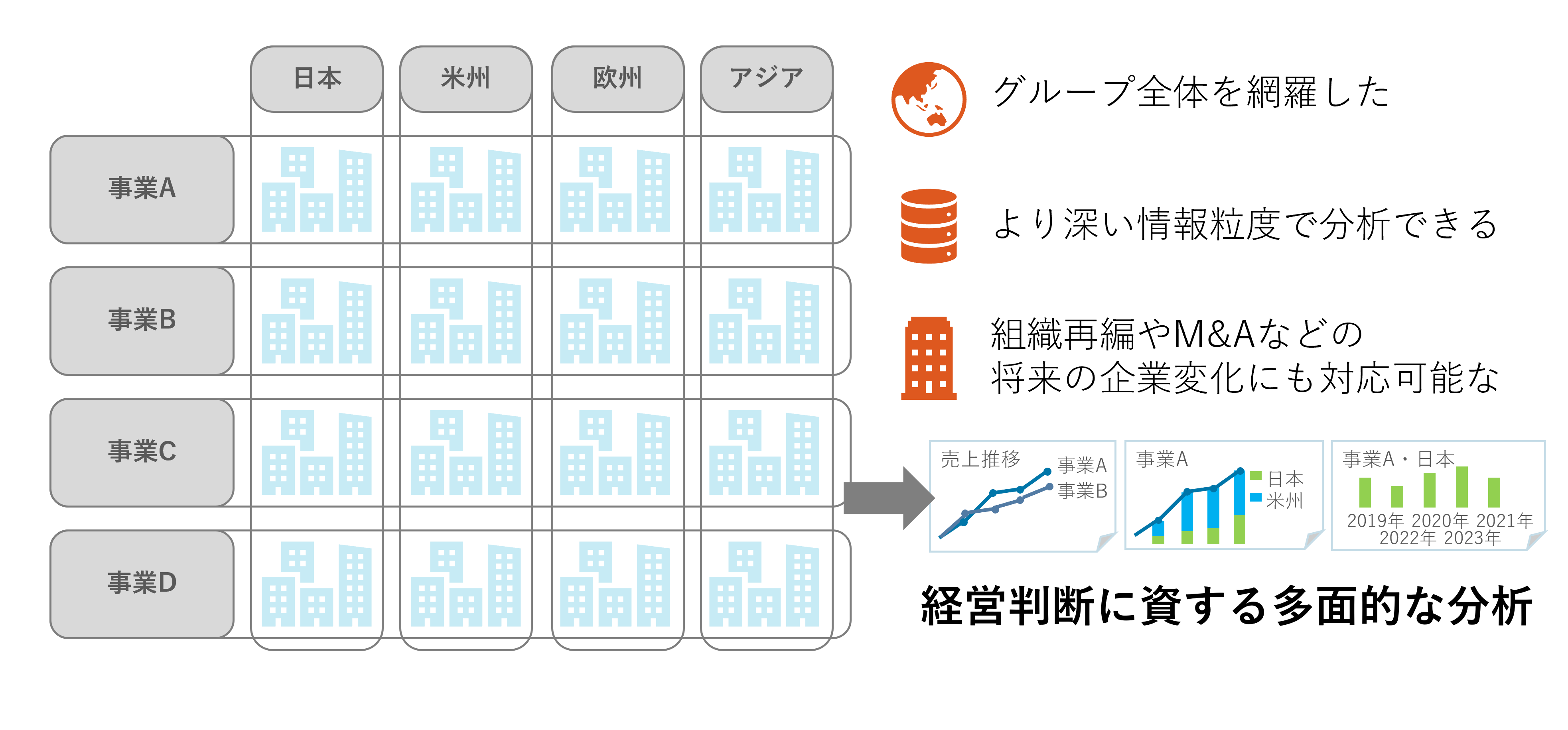

各企業がさまざまな手段で事業の多角化を進めた結果、単独の事業や企業1社単位での経営管理を行う意味は相対的に小さくなっており、連結グループ全体を多面的な指標で分析することがますます重要となっています。

企業には、経営指標の一元管理をすることでグループ全体を網羅的に把握し、より細かい粒度で分析できる状態を整備することが求められています。この状態は、組織再編やM&Aなど、将来起こる大きな変化にも迅速に対応するための必須条件であり、経営判断に資する多面的な分析を提供できなくてはなりません。

実現にはいくつもの壁が立ちはだかる

しかし、経営指標の一元管理は簡単に実現できるものではありません。事業形態や対応できるリソース、システム環境が異なる数多くの部門・会社を巻き込む必要があり、実施のハードルは極めて高くなっています。連結グループ全体を見ようと思っても、事業が複数のグループにまたがっていたり、拠点会社が複数存在したりすることもあるでしょう。

「一元管理を実現したいが、そのための課題が山積しており何から手を付けて良いか分からない」といった課題を抱えている企業から相談を受けることも多々あります。また、システム導入後も「一部の部門・会社の利用にとどまっている」「導入後の経営管理要件の変化にシステムが追随できず、結局使われなくなった」というケースもあります。

経営指標の一元管理を成功させるための3つのポイント

こうした課題を乗り越え、経営指標の一元管理を成功させるためには、「データ」「進め方」「製品」の3つの観点で進める必要があります。それぞれの観点で重要なポイントを解説します。

1.データ:俯瞰情報と詳細情報を統合できるシステムを構築する

データの観点で必要なのは、「俯瞰情報と詳細情報の保持」そして「柔軟なデータ変換機能」です。具体的には、経営状況を俯瞰するサマリデータと、業務の詳細状況を確認する明細データの2つが必要となります。そして、この2つの特性を考慮したデータ基盤も求められます。

加えてこのデータ基盤は、柔軟なデータ変換ができることも必要です。業務内容やシステム基盤、対応できるリソースが異なる各社からデータ収集をして、適切にデータ変換をしなければならないためです。

2.進め方:現場を巻き込める体制で段階的に進める

経営指標の一元管理に向けて、「適切なイニシアチブをとれるプロジェクトの体制」が何よりも重要です。それは、経営層・本社部門・事業部門など、幅広いステークホルダーとの調整を行う必要があるためです。各部門に対して一定の影響力があるプロジェクトマネージャーのもとで、ステークホルダーを巻き込んでのプロジェクト推進をするのがよいでしょう。

いきなり全てに取り組もうとしないことも重要です。これは特に現状、Excelなどを使って経営管理をしている企業が意識したい点です。Excel業務の効率化から経営分析の高度化まで、経営指標の一元管理のために取り組むべきテーマは幅広くあります。「まずはExcelでやっていることをシステム化する」など、すぐにできる取り組みから始めるのがよいです。

3.製品:変化に適応できる柔軟性と高度な分析機能があるものを選ぶ

経営指標の一元管理のために使用する製品の選び方にも、ポイントがあります。それは「自社で改修・運用ができるシステムであるか」と、「高度な分析環境が整備されているか」という点です。

自社で改修・運用できるシステムであれば、経営環境や経営方針などが変化し、システムに求められる要件が変更になった場合でも迅速に対応できます。システム導入時に、改修のスキル移転の実施をしておくことも重要です。

高度な分析環境が整備されていることは、段階的にシステムを強化していくために必要な要素です。前述のとおり、システム導入を進めるためには、まず「できることから始める」という工程から取り組むべきです。

最初のフェーズを達成した次は、資源分析シミュレーションなどより高度な経営分析を実現させるフェーズに進みます。さまざまな分析ができる製品を選ぶことで、導入後の段階的にシステムを強化する工程がスムーズになります。

経営指標の一元管理に成功した事例

ここからは、アバントの製品を導入して経営指標の一元管理を実現した企業の例を紹介します。

事例1:データ基盤を整備して全社分析を可能にしたA社

製造業のA社は、経営環境の激しい変化にスピード感を持って柔軟に適応できていないと感じていました。

グループ会社は約10社ありましたが、経営に関するデータは各社の担当者がExcelで手入力管理していました。また、事業体ごとに異なる粒度や軸で分析しており、全社分析ができていなかったことも課題でした。

さらに、経営環境の変化が激しいため経営管理資料の有効性が短期間で低下することや、企業価値を向上させるためにどの指標をどのくらい改善すべきか明確になっていませんでした。

そこで事業部門を巻き込んだプロジェクトチームを編成し、グループ経営管理システムと経営ダッシュボードシステムの導入を決定します。社内のデータ基盤の整備を行った結果、データ集計業務のシステム化や全社共通の分析軸の整備が実現できました。

分析レポートを内製化することにより、将来の経営管理要件の追加・変更に自社だけで対抗することを可能にしました。

さらにシミュレーション機能を構築することにより、企業価値の将来予測と企業価値向上のための打ち手の特定までが可能になりました。

事例2:約40社のグループで予実管理の効率化を実現したB社

メーカー商社のB社は、グループ会社が約40社あり、予実管理に苦労していました。

子会社からの予算・実績数値は各社担当者からメールで収集し、予実数値の集計は手作業で実施していました。そのため膨大な時間がかかっていただけでなく、集計業務自体が属人化していたことから、グループ経営管理システムの導入を決定しました。

B社の特徴は、システム導入を複数のステップに分け、「できることから始めた」点です。同社は予実管理の効率化のほかさまざまな課題がありましたが、まずは現状を改善することに注力しました。予実数値の集計やメールでのデータ収集をシステムでの集計に変更しつつも、集計したデータは一旦、手作業で変換する方針としました。

一部手作業は残ったものの短期間でシステム導入を完了することができ、大部分の業務のシステム化を実現し予実管理業務を大きく効率化することができました。

今後はシステム内で変換機能を構築し、データの変換まで自動化できる環境を整えていく計画です。

まとめ

経営指標の一元管理を実現するためには、データ・進め方・製品の3つの観点でシステム導入に向けて取り組む必要があります。ただし企業の規模や状況、課題としている点によって、適切な進め方や適した製品は異なるものです。

まずは自社の課題を洗い出し、どの課題から対処していくべきか優先順位を整理することが第一歩となるでしょう。

監修

株式会社アバント 経営管理ソリューション第2事業部 コンサルティングサービス1部 横川 大路

<経歴>

大手システムインテグレータにて、コンサルタント/プロジェクトマネージャとして基幹システム/経営管理システムの導入に従事。その後、大手コンサルティングファームを経て、アバントに入社。

現在は、経営管理領域のコンサルティング・システム導入に従事している。

経営管理において必要な財務・非財務情報を収集・統合し、多軸分析を行えるクラウドサービスです。1,200社超の支援実績から生み出された経営管理機能を持ち、データを収集する入力画面や、 90 種類の経営会議レポート・分析帳票などを標準搭載。設定のみで利用できます。