財務諸表とは?作成する目的や財務三表の種類、分析のポイントを解説

財務諸表とは、企業の一定期間における財政状態や経営成績、キャッシュフローの情報について、企業活動によって影響を受けるステークホルダーに報告・共有するための書類です。財務諸表から分かることや分析の仕方を踏まえて活用することで、企業の経営判断にも役立てられます。

そこで本記事では、財務諸表の概要を解説した上で、特に重要とされる財務三表から分かることや、財務諸表の分析のポイントなどを紹介します。

1)財務諸表とは、企業の財務内容を表す決算書のこと

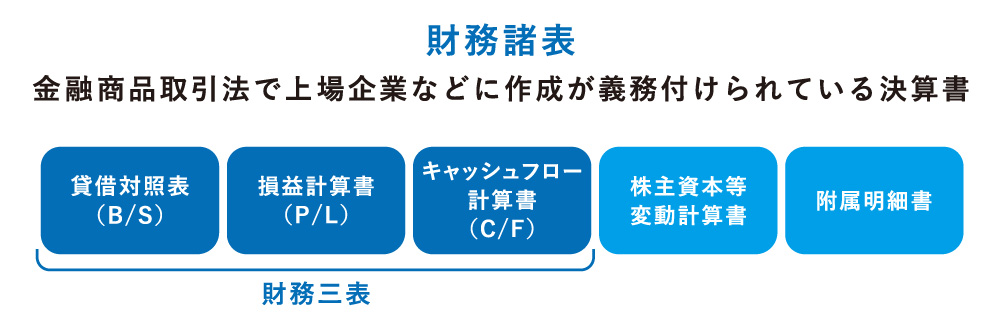

財務諸表とは、企業の財務内容を表す決算書で、その企業の収益性や効率性などを読み取ることができるものです。財務諸表は金融商品取引法における名称であり、会社法では「計算書類等」と呼ばれています。

財務諸表に含まれる書類は、主に次の5つです。

<財務諸表を構成する主な書類>

・貸借対照表(B/S)

・損益計算書(P/L)

・キャッシュフロー計算書(C/F)

・株主資本等変動計算書

・附属明細表

5つの書類のうち、「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」は 企業の財産状況や収益状況、金銭の流れについて把握できる重要な書類として位置付けられており、「財務三表」と呼ばれています。

財務諸表は、通常、公正かつ妥当とみなされる企業会計の規則に準拠して作成しなければなりません。

また、上場企業などは、財務諸表の作成と所轄庁への提出、監査法人や公認会計士による監査が金融商品取引法によって義務付けられています。ただし、貸借対照表と損益計算書については、上場企業に限らず全ての企業において作成が必要です。

2)財務諸表は個別と連結がある

財務諸表は、その対象が企業単体か、グループ企業全体なのかによって呼称が異なります。

企業単体が対象の財務諸表は「個別財務諸表(または財務諸表)」、子会社などを含むグループ企業全体を対象としたものは「連結財務諸表」です。

財務三表も、企業単体かグループ企業全体かによって下記のように名称が異なります。

<企業単体の場合>

・個別貸借対照表

<グループ企業全体の場合>

・連結貸借対照表

・連結損益計算書

・連結キャッシュフロー計算書

グループ経営をしている企業の場合、連結財務諸表の作成が必要です。各グループ企業の個別財務諸表を作成した上で、連結財務諸表の作成も求められます。

3)財務諸表を作成する目的

財務諸表は、社内外のステークホルダーに対して財政状況や経営に関する情報を公開するために作成・開示されます。

そこで、主なステークホルダーである、「株主」「投資家」「債権者」「税務当局」「従業員や取引先」のそれぞれに対して、財務諸表が具体的にどのような役割を果たすのかを見ていきましょう。

株主:投資の継続が問題ないかを判断するため

財務諸表が作成・開示される目的の一つとして、株主が企業の財政状況や経営状態を知る手段となることが挙げられます。

株式会社へ出資する株主は、出資だけして経営に一切関わらないというわけではありません。保有する株数に応じた配当を受けたり、企業の解散時に残る財産を分配されたりする権利を持っています。

株主にとって、出資した企業が利益を上げているのか、今後もその企業に投資を続けても問題ないのかを判断するためには、企業の開示した財政状況や経営成績などの情報が欠かせません。そこで、財務諸表が重要な役割を果すのです。

投資家:投資に適した企業か判断するため

財務諸表は、投資家が投資に適した企業かどうかを判断するためにも用いられます。

投資家は自分の資金を使って株式を購入するため、投資先としてできるだけ有望な企業を選びたいと考えるでしょう。

また、投資先の企業の経営状況を知り、今後も投資するかどうかの判断材料にしたいと考えています。株主と同様に、投資家の意思決定においても財務諸表は欠かせないものです。

債権者:債権を回収できるかを判断するため

財務諸表には、債権者が債権を回収できるかどうかを判断するための資料としての役割もあります。

債権者とは、企業へ融資を行う銀行などの金融機関や、売上債権を有する取引先などです。債権者は財務諸表から企業の現在の財政状況や経営状態を把握し、融資した資金や売上債権が問題なく回収できるかどうかを判断します。

企業の財政状況や経営状態が不振な場合、債権者は債権を回収できなくなるおそれもあります。そのような事態に陥らないためにも、債権者は財務諸表から企業の経営状態を正確に把握する必要があるのです。

税務当局:納税額が正しく計算されているかを確認するため

税務当局が、企業の納税額が適正に計算されているかどうかを確認するためにも財務諸表は作成・開示されます。企業が納める法人税などの税金は、財務諸表に記載された利益を基に算出されます。

税金が適正に計算されているかを税務当局がチェックするにあたり、財務諸表の数値にミスがないかどうかを確認する必要があるのです。

従業員や取引先:企業の安定性や成長性を知るため

従業員はその企業で継続して働き続けても問題ないかを、取引先は取引の継続が妥当かなどを、財務諸表から判断します。

従業員や取引先にとって、企業の財政状況や経営が安定しているかどうかは非常に重要です。業績が落ちれば従業員には給与や賞与に影響があり、取引先には売上債権の回収が困難になるというリスクがあります。

財務諸表は従業員や取引先へ開示する義務があるわけではありませんが、従業員が今後も働き続けたり、取引先が取引を継続したりするための判断材料としての役割も果たすのです。

4)財務諸表の財務三表から分かること

財務諸表の中でも重要とされる財務三表からは、具体的にどのようなことが読み取れるのでしょうか。それぞれ詳しく見ていきましょう。

貸借対照表(B/S):企業の財政状況が分かる

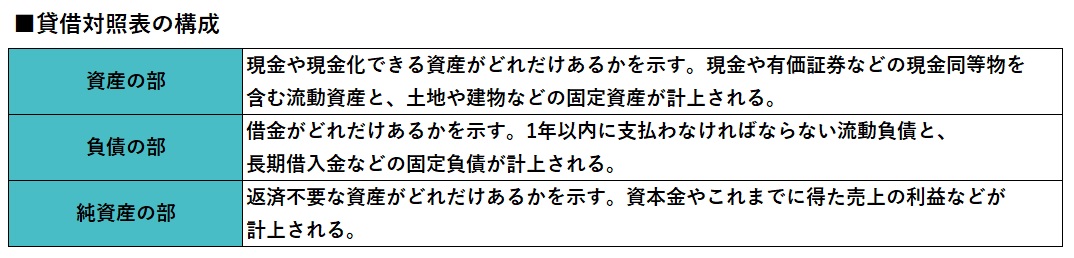

貸借対照表は企業の財政状況を示す書類で、「資産の部」「負債の部」「純資産の部」の3つで構成されています。

貸借対照表では、資産は「負債+純資産」と等しくなり、貸方(資産)と借方(負債+純資産)が一致します。そのため、貸借対照表は「バランスシート(B/S)」とも呼ばれています。

損益計算書(P/L):企業の収益性や成長性が分かる

損益計算書は、企業の収益性や成長性を把握できる書類です。英語ではProfit and Loss Statementと表記されるため、「P/L」とも呼ばれます。

損益計算書は「収益」「費用」「利益」の3つの要素で構成されており、企業の経営状態がひと目で把握できるようになっています。

損益計算書から経営状態を正確に把握するためには、利益の内容を分析しなければなりません。損益計算書では、利益について次の5つに分類した上で確認することができます。

<利益の種類>

・売上総利益(粗利)

売上総利益は、企業の主力事業で獲得した利益です。粗利・粗利益とも呼ばれ、売上高から売上原価を差し引くことで算出できます。そのため、まずは売上原価を確定させなければなりません。売上原価は、商品の仕入額や仕入れに関わる費用などが含まれます。

・営業利益

営業利益は、本業の営業活動によって得られた利益です。売上総利益(粗利)から販売費および一般管理費を差し引いて算出されます。企業の利益を生み出す能力を示し、営業利益の数値が大きいほど儲けているといえます。

・経常利益

経営利益は、営業利益に営業外利益(本業以外の活動で経常的に得ている収益)を加えて、営業外費用(本業以外の活動で経常的に発生した費用)を差し引いて算出される利益です。本業以外の活動も含めて、企業がどれくらいの利益や損失を上げているのかという企業活動の成果を確認できます。

・税引前当期純利益

税引前当期純利益は、企業の得た収益から、税金を除く全ての費用を差し引いた利益です。当期における企業の純粋な利益を示します。経常利益に特別利益(本業以外の活動で臨時的に得た収益)を加えて、特別損失(本業以外の活動で臨時的に発生した費用)を差し引いて算出されます。

・当期純利益

当期純利益は、企業の手元に最終的に残る、決算期の利益です。税引前当期純利益から、法人税などの税金を差し引いて算出されます。当期純利益がマイナスの場合は赤字となります。

キャッシュフロー計算書(C/F):企業の資金状況が分かる

キャッシュフロー計算書は企業における資金の流れを示す書類で、英語表記のCash Flow Statementを略して「C/F」とも呼ばれます。キャシュフロー計算書からは、企業が手元にどれくらいの資金を有しているのかを把握することが可能です。

キャッシュフロー計算書によって、損益計算書上では黒字でも手元に現金がないために支払ができない「黒字倒産」に陥らないかどうかを分析できるようになります。また、企業の資金状況を把握し、どのように資金を得て使っているのかが明確になるのです。

キャッシュフロー計算書では、3種類のキャッシュフローを示します。

<キャッシュフローの種類>

・営業活動によるキャッシュフロー

営業活動によるキャッシュフローは、企業の主要活動である、商品・サービスの売買によって生じるお金の流れのことです。商品・サービスの販売や提供から得られる収益や手数料の他、原材料購入費や人件費、広告費の支払いなども含まれます。

・投資活動によるキャッシュフロー

投資活動によるキャッシュフローは、企業の新たな設備の購入や不動産の取得、他社や研究開発への投資などの投資活動によって生じるお金の流れのことです。投資活動によるキャッシュフローのマイナスは「将来的に会社のキャッシュを増やす」期待があることから、一概に財務状態が悪いと判断するものではありません。

・財務活動によるキャッシュフロー

財務活動によるキャッシュフローは、企業が資金を調達したり、利益を分配したりすることで生じるお金の流れのことです。株式の発行や借入金の返済、配当の支払いなどが含まれます。

なお、キャッシュフロー計算書には含まれませんが、関連するものとして「フリーキャッシュフロー」があります。フリーキャッシュフローは企業が自由に使えるお金です。

※キャッシュフローについては下記をご参照ください。

キャッシュフローとは?計算書の作成方法や把握するメリットを解説

5)財務諸表を分析する5つの視点

財務諸表の分析は、主に「安全性」「収益性」「生産性」「成長性」「効率性」の5つの視点から行われます。それぞれの視点における分析内容やそのポイントについて見ていきましょう。

・安全性

主に貸借対照表を使い、企業の支払い能力や倒産リスクなどから企業の安全性を分析します。分析で用いられる指標としては、自己資本率や流動比率、当座比率などが挙げられます。どの指標も高ければ高いほど企業の安全性が高く、支払い不能や倒産に陥るリスクも低いといえるでしょう。

安全性が低い企業は、金融機関の融資を受けられなかったり、社債を発行しても売れなかったりする事態も想定しなければなりません。資金繰りがより苦しくなるおそれもあるため、対策を講じる必要があるといえます。

・収益性

貸借対照表や損益計算書の数値を基に、企業がどれだけの利益を上げられるのか、経年変化も踏まえて収益性を分析します。用いられる指標としては、営業利益や自己資本などです。

指標の数値が高ければ高いほど収益性に優れていることを示すため、金融機関や投資家などからの資金調達もしやすくなるでしょう。収益性が高い場合、財務諸表の開示によってさらなる融資や投資も期待できます。

・生産性

主に貸借対照表を使い、企業が経営資源をどれだけ活用できているのか、その生産性を分析していきます。用いられる指標としては、人件費などの労働分配率や労働生産性などです。従業員一人当たりの利益、製造機1台当たりの利益というように、単位での生産性を分析します。

生産性を分析することで、人材や設備などの経営資源を効果的に活用できているかを判断しやすくなります。

成長性

主に貸借対照表を使い、長期的な目線での企業の成長性を分析します。

分析に用いるのは売上高や経営利益の増減などの経年変化で、前期と比べて数値が高いほど成長率も高いと判断することができます。

・効率性

企業が資産をどれだけ効率良く運用できているのかを分析します。用いられる主な指標は純資産回転率で、一般的に目安となる数値は1.0です。(ただし、業種によって異なるため、業種別の中央値を参考にすることが重要)数値が高いほど効率性が優れていることを意味します。

その他に用いられる指標としては、売上債権回転期間や在庫回転期間です。これらの期間が短ければ短いほど、効率性が高いということとなります。

6)財務諸表を効率良く分析して、企業の経営判断に役立てよう

財務諸表はステークホルダーに開示して財政状況や経営状態を公開するためだけでなく、その内容を分析して企業の経営判断に活用するためにも重要な書類です。

財務諸表の書類作成自体はExcelなどの表計算ソフトでもできますが、効率良く確実に作成するためにも、財務諸表に対応したシステムの導入を検討することをおすすめします。

株式会社アバントには、開示情報、連結決算について日本を代表する数々のお客様へのプロダクト導入・コンサルティングの支援実績がございます。

開示情報に関するお困り事について幅広く承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

グループ経営管理において必要な財務・非財務情報を収集・統合し、多軸分析を行えるクラウドサービスです。1,200社超の支援実績から生み出された経営管理機能を持ち、データを収集する入力画面や、 90 種類の経営会議レポート・分析帳票などを標準搭載。設定のみで利用できます。