なぜグローバル経営管理プロセスは浸透しないのか? 【後編】組織・文化の壁を越える展開戦略とは

グローバル経営管理における課題と解決方法を全3回シリーズで解説しています。

中編では、ERP統合を待たずに実現できるハード面のアプローチとして、コストセンターや配賦処理の標準化などの管理プロセスをご紹介しました。

【中編】効率的なデータ基盤の統合方法を解説

しかし制度や仕組みが整っても、それを現場に根付かせるには「人」と「文化」へのアプローチが不可欠です。

今回の後編では、グローバル展開の過程で見落とされがちなソフト面の課題に焦点を当て、その乗り越え方について解説します。

ソフト面に潜む見えにくい壁

ソフト面の壁とは、主に国や文化といった環境の違いによって生まれる課題を指します。これらはシステムを導入しただけでは顕在化せず、実際に運用が始まって初めて表面化することが多いのが特徴です。特に、運用する「人」に関わるため、技術的なアプローチだけでは解決が難しい側面があります。

ソフト面の課題は、大きく以下の2つに分類できます。

ステークホルダーの大幅な増大による「組織の壁」

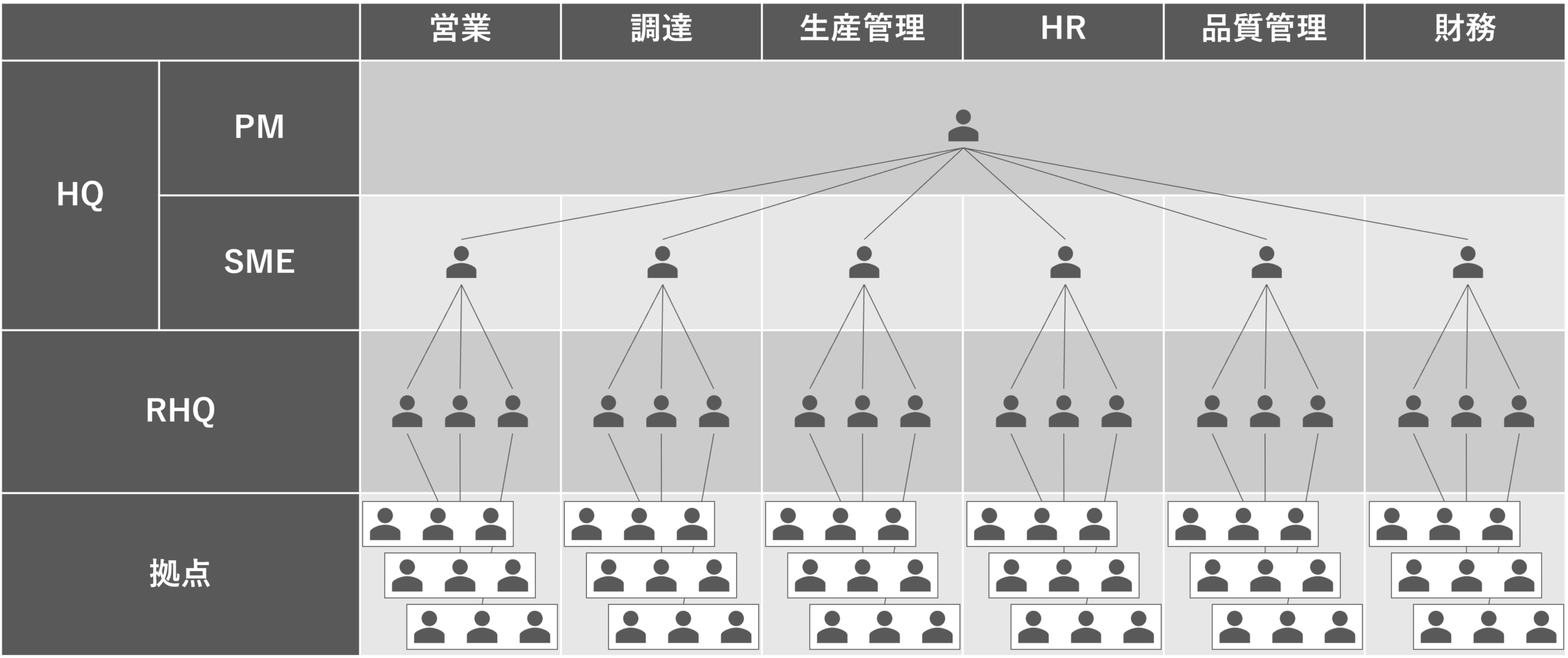

従来のPL/BS中心の管理においては、連結会計システムの展開時に財務部門だけを押さえておけば基本的な展開が可能でした。しかし、コストセンター・利益センターを導入した管理の場合、ステークホルダーが一気に増加します。財務部門だけでなく、営業、調達、生産管理、人事、品質管理といったさまざまな部門に経営管理システムを展開する必要があるため、コミュニケーションは円滑にいきづらく、説得や説明の難易度も高まります。

グローバル展開においては、本社のサブジェクトマターエキスパート(SME)から始まり、地域統括会社を経て、各地域の拠点に展開していくという多層的なプロセスが必要です。これを業務領域ごとに対応しなければならないため、組織体制の複雑さは大幅に増大します。

また、部門ごとの責任範囲が不明確になりやすい点も課題です。例えば、人件費管理においては、人件費単価は人事部門が管理し、要員数は製造部門が責任を持つというように責任範囲が分かれることがあります。そのため拠点展開時に発生する問い合わせ対応では、人事と製造部門の役割分担を事前に決めておかなければ、互いに責任を押し付けあう事態に陥りかねません。

「文化の壁」によるリテラシー・意識のばらつき

日本基準のきめ細やかな管理が、文化の違いから海外では受け入れられにくいという問題もあります。日本企業が重視する精緻な管理手法や改善の積み重ねというアプローチは、海外拠点を支える従業員たちには過剰な要求と受け止められやすく、スムーズな導入が難しい場合があります。

地域や国、拠点ごとに管理プロセスの粒度の違いから、リテラシーや意識にもばらつきが生じます。単一的な展開ではシステム習熟度に差が出てしまい、経営管理システム導入の本来の目的である経営意思決定の精緻化・高度化につながらないという問題が発生します。

また、予実管理をするメンバーの当事者意識が低い場合、単にデータを入力するだけに留まり、その背後にあるロジックの理解や傾向の分析、さらには改善策の立案まで踏み込めないケースも多く見られます。

現場に確実に浸透させる3つの実践アプローチ

組織や文化の壁を乗り越えるためには、以下の3ステップを踏むことが有効です。

1.システム構築前に拠点展開計画を立案

一般的なシステム導入では、構想策定→システム実装→事業部・子会社・海外展開というプロセスを取ることが多いです。しかし、この方法では最終的な拠点展開時にどうしても対応できない部分が見つかり、結局は従来と同様のPL/BS管理のみを行うベーシックプロセスに落ち着いてしまうケースが多く見られます。

グループ経営管理システムの価値を最大化するためには、構想策定と並行して、拠点展開計画を先に進めていくことが重要です。責任の所在や説明範囲をあらかじめ明確化することで、後々の混乱を回避できます。

2.ファンクション単位のキーマンアサイン

本社から一方的に指示するのではなく、現地のキーマンを巻き込み、彼らが主体的に理解を深める機会を設けることが効果的です。これにより、現場の実態に即した運用が可能となり、スムーズな導入と定着が期待できます。

企業の組織構成によって展開を行うプランや実施場所は大きく異なります。ファイナンシャル関連の組織体制は比較的明確になっていることが多い一方、業務領域によってはグローバルの会議体が存在しないといったケースも少なくありません。

まずは各業務領域の状況を正確に把握し、キーマンを個人単位で特定しておくことが大切です。会議体がある場合はそこで説明を行いますが、そうした会議体がない場合は具体的な展開先を明確にし、キーマンが主導して各部門へ横串で落とし込むことで、現地に根付いた形での浸透が期待できます。

3.適応調査と業務習熟を上げるためのアクション

特定の拠点をピックアップし、先行してCPM適応調査・課題の洗い出しを行うと、その後の展開がスムーズになります。グループ会社によって課題の内容は異なっても、地域単位で似る傾向にあるのも事実です。そのため、特定の地域を選定してAS-IS/TO-BEの調査を行うことが有効です。

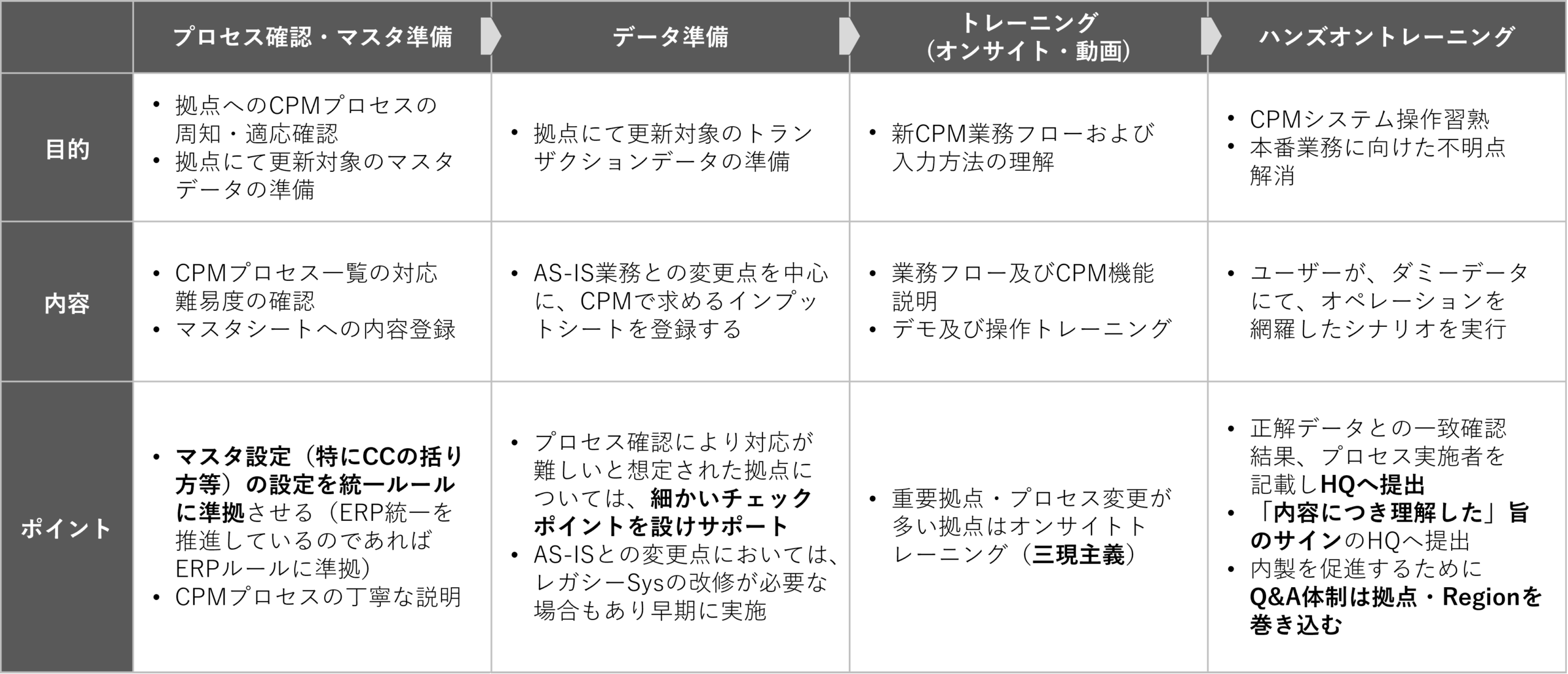

業務習熟を高めるためには、以下の4ステップを着実に進めることが重要です。

【1】プロセス確認・マスター整備

拠点へのCPMプロセスの説明を丁寧に行います。プロセスの中で対応が難しい箇所があれば、その理由を洗い出します。更新対象のマスタデータも準備し、コストセンターの括り方など、統一ルールに準拠した設定を重点的に行います。

【2】データ準備

拠点にて更新対象のトランザクションデータを準備するフェーズです。AS-IS業務との変更点を中心に、CPMで求めるインプットシートを登録し、プロセス確認により対応が難しいと想定された拠点については、細かいチェックポイントを設け重点的にサポートします。

【3】操作トレーニング

業務フローやCPMシステムの機能説明・デモを行い、操作トレーニングを実施します。重要な拠点やプロセス変更が多い拠点については、オンサイトトレーニング(現地訪問での指導)も実施するとよいでしょう。

【4】ハンズオントレーニング

ユーザーが、ダミーデータでシナリオを実行し、CPMシステム操作の習熟度確認と不明点解消を行います。正解データとの一致確認結果やプロセス実施者を記録した報告書提出や、内容を理解したことを示すサインを求めるなど、拠点側の意識を高める取り組みも効果的です。

さらに、この段階で拠点・地域を巻き込んだQ&A体制を構築・整備します。拠点のユーザーからの問い合わせに対して、拠点のキーユーザー→地域のキーユーザー→本社のプロジェクトチームという流れでエスカレーションされる体制を構築し、可能な限り地域内で問題を解決できるよう促します。

まとめ

グローバル経営管理の真の浸透は、プロセスの理解と現場の納得なしには実現しません。組織の壁・文化の壁を越えるには、技術以上に人間の理解と設計が重要です。拠点展開計画を初期から策定し、SMEを巻き込んだ丁寧な展開が鍵となります。

シリーズのご紹介

なぜグローバル経営管理プロセスは浸透しないのか? 【前編】海外拠点の経営管理の現状と課題

なぜグローバル経営管理プロセスは浸透しないのか? 【中編】効率的なデータ基盤の統合方法を解説

なぜグローバル経営管理プロセスは浸透しないのか? 【後編】組織・文化の壁を越える展開戦略とは

監修

株式会社アバント グローバルプロセスコンサルティング部 部長 杉山 直毅

<経歴>

株式会社ディーバ(現:アバント株式会社)入社後、外資系コンサルティングファームを経て株式会社ディーバへ復職。単体から連結決算におけるコンサルティング、システム導入等を通じて、会計・経営管理領域に従事。海外子会社への決算業務BPR、経営管理プロセスの100拠点超のグローバル拠点への展開プロジェクトの提案及びリードの多数経験及び、自社のグローバル事業を牽引。

経営管理において必要な財務・非財務情報を収集・統合し、多軸分析を行えるクラウドサービスです。1,200社超の支援実績から生み出された経営管理機能を持ち、データを収集する入力画面や、 90 種類の経営会議レポート・分析帳票などを標準搭載。設定のみで利用できます。