経営管理DXの進め方(前編)経営管理システム導入時に直面する3つの壁とは

東京証券取引所が要請する「資本コストや株価を意識した経営」を実現するために、多くの企業が経営管理システムを導入し、経営管理DXを本格的に進めています。しかし経営管理DXを進める際には、さまざまな「壁」に直面することも事実です。

本稿では、アバントの経験をもとに、企業が経営管理DXで目指すべき姿とその実現を阻む障壁について解説します。

なお、後編ではこの記事で紹介する3つの障壁への具体的な対処方法について述べます。

経営管理DXを通じて企業が目指す姿

経営管理DXに取り組む際は、まず自社が目指すべき最終目標を把握しなければなりません。企業が目指すべき姿と、そのために必要なものについて解説します。

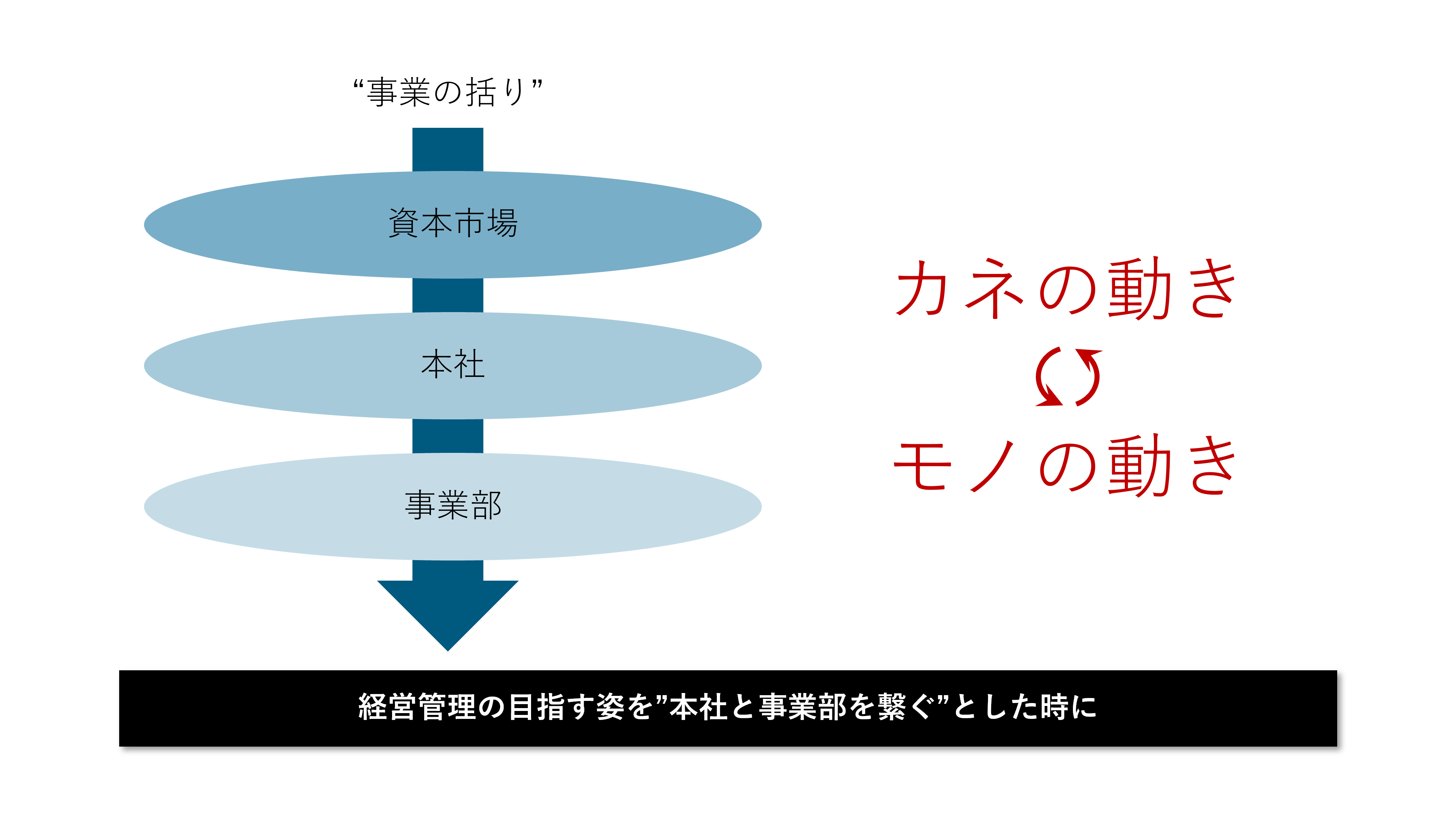

目標は資本市場・本社・事業部をつなぐこと

企業が経営管理DXで目指す姿は、資本市場と本社と事業部がつながった状態です。

経営の判断や事業管理・経営管理をうまく機能させるためには、資本市場と本社と事業部をつなぐことが不可欠です。資本市場や本社はお金の動きに注目していますが、事業部は効率よく現場オペレーションを回すためにモノの動きへ注目しています。そのため、お金とモノのつながりを明確にしていくことが本質的なポイントになります。

これは単一事業の企業だけでなく、コングロマリット企業でも同じ事が言えます。

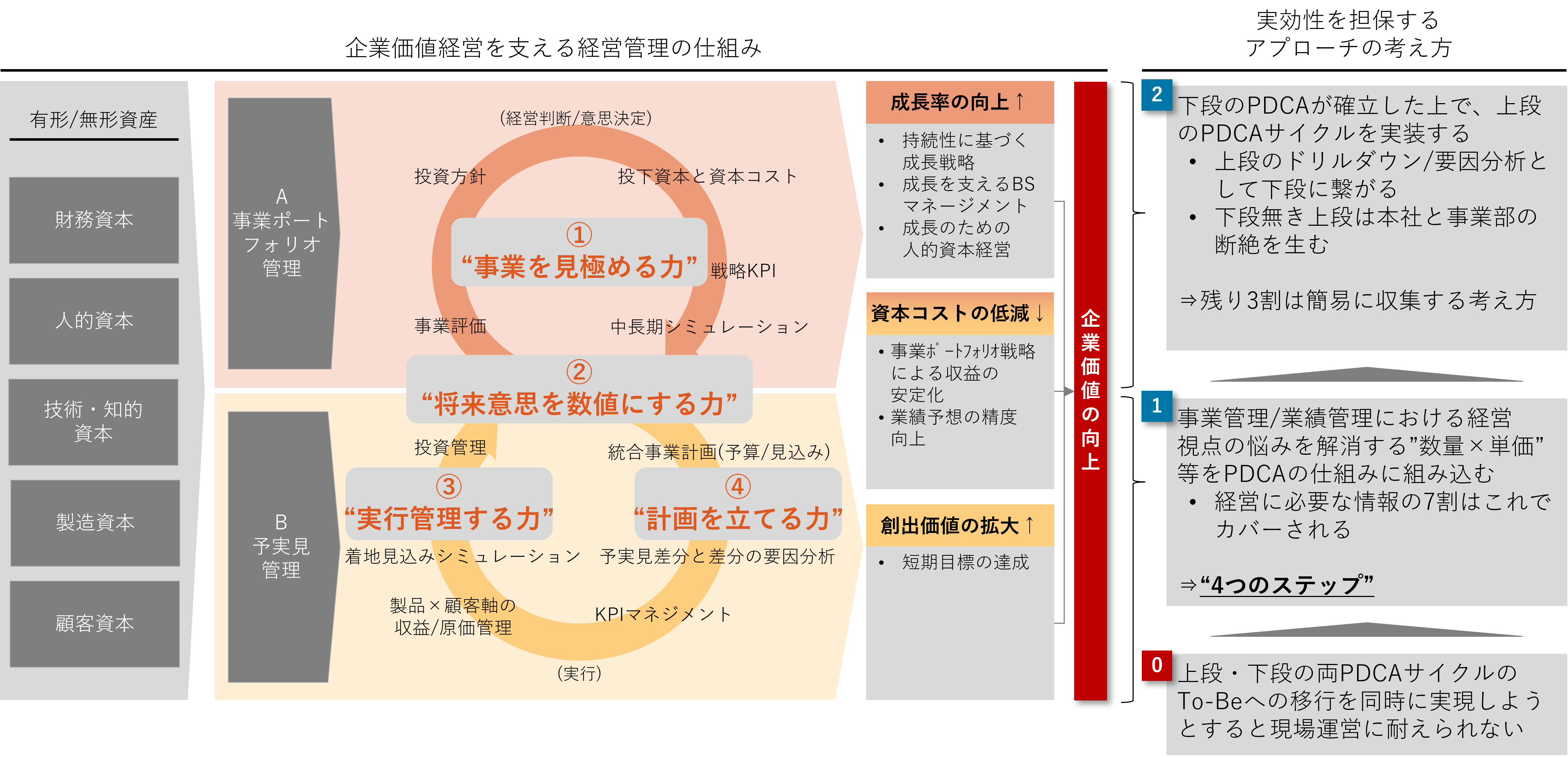

2つのPDCAサイクルが必要

資本市場と本社と事業部をつなぐためには、上記のように事業ポートフォリオ管理と予実管理の2つのPDCAサイクルを回し、社内のデータ基盤を構築する必要があります。

上段のPDCAサイクルは事業ポートフォリオ管理を表しています。自社の各事業の評価、収益源となっている事業の確認、それを踏まえて自社の投資の方針はどうあるべきかなど中長期のシミュレーションをするものです。

一方の下段のPDCAサイクルは、予実見管理を表しており、予算・実績・見込みの差分の要因を分析したり、KPIの達成状況や投資が当初の方針に沿って行われているかを確認したりするために使用します。

ただしこの2つのPDCAサイクルを噛み合わせる必要があり、その最終的に目指す姿を踏まえて、まずは2つのPDCAサイクルをしっかりと回す方法を考える必要があります。

経営管理DXにおける3つの壁と乗り越える方法

資本市場・本社・事業部をつなぐことを目指して経営管理DXを推進していく過程では、以下の3つの壁に直面します。

| データの壁 | ・経営管理に必要なデータは存在するか ・どこに保存されているのか |

| 組織の壁 | ・本社と事業部、経営管理と事業管理という、組織のニーズが異なる中でどのように動機づけするか |

| 戦略の壁 | ・システム導入の意義をどのように明確にするのか ・どのように組織内での共通認識を持つのか |

経営管理DXは単純にオペレーションのIT化を果たせば実現できるものではありません。DX実現の前には、上述したさまざまな壁が立ちはだかることからも明らかです。

ステークホルダーの立場によって、経営管理DXに対する動機付けや目的が異なることもあり、ともすれば利益相反の状況を生み出します。

ただし、これらの壁にはそれぞれの乗り越え方があります。以下で個別に解説します。

1.データの壁:実データを調査する

実現したい経営管理に必要なデータがあるかを確認します。当該のデータがどのように管理されているのか、データの有無をどこまで調査するのかなど確認、調査することが重要です。

実データの調査対象となるシステムやツールは、以下の通りです。

・基幹システム/業務システム

・サブシステム(受発注システムなど)

・会計システム

・その他のエクセルワーク

実データを調査すると「あるべきデータがない」ケースは多いものです。また、データの信頼性が不十分なだけでなく、集計・加工に時間がかかったり、プロセスが属人化していたり課題のパターンもさまざまです。

また、組織機能軸/サブシステムの単位で、業務管理の実データを再度検証することも重要です。販売計画、生産・在庫計画、拡販計画など業務オペレーションの中で「どのようなデータが、いつ生成されて、どう管理されているか」を明確にすることが必要です。

2.組織の壁:経営管理DXの各領域における方針を明確化する

各領域で、経営管理DXにおいて押さえるべきポイントを明確化することも重要です。前述の通り、組織内の部署によって経営管理DXに対する動機づけや目的が異なるため、各領域において重視する点を確定することが重要です。

たとえば経営管理部門は「金額ベースの視点」で事業全体の見通しを把握し、中長期計画の達成に向けた経営判断をする一方、事業部門は「製品の視点」で契約履行等の現場オペレーションを確実かつ円滑に回すことを重視しています。

そのため、業務管理と経営管理をつなぎたいと思っても、必要なデータや管理方法は部署ごとに変わってきます。こうした両者の思惑の違いを理解しないまま経営管理システムを実装すると、正しい経営判断のために活用できないシステムが仕上がることにつながりかねません。

グローバル展開を進める際にもさまざまな障害が発生します。

現場への展開にあたっては

・CPM導入の意義が明文化されていない

・To-Beプロセスが現場で正しく理解されない

といった問題が生じます。

これらを解決するには、経営管理視点で意義を明文化し、地域統括CFOのトップダウン方針の醸成や現場の移行課題を踏まえた落とし所の見定めといったプロセスが必要です。

3.戦略の壁:経営にとってのシステム化の意義を明確化する

プロジェクト推進中に経営ニーズが変化したり、新たな要望が追加されたりする問題は頻繁に発生します。経営管理DXのプロジェクトマネージャーは、そうした後出しの要望に対して、限られた予算枠に収めるコントロールを行わなければなりません。

特に規模の大きなプロジェクトはウォーターフォールで進むことも多いため、なおさらこの工程が重要です。要望が後から追加されることを見越して、ある程度拡張性のあるシステムを想定しておくことも効果的でしょう。

まとめ

経営管理DXを推進する過程では、3つの壁(データ・組織・戦略)が出てきます。その際、それぞれの壁への対処方法が、自社の経営管理DXの実現可否を左右すると言っても過言ではありません。

後編では、こうした壁を乗り越えるための方法を4つのステップに分けて解説します。

後編「経営管理DXの実効性を担保する4ステップ」を読む

経営管理において必要な財務・非財務情報を収集・統合し、多軸分析を行えるクラウドサービスです。1,200社超の支援実績から生み出された経営管理機能を持ち、データを収集する入力画面や、 90 種類の経営会議レポート・分析帳票などを標準搭載。設定のみで利用できます。