現場に浸透するROIC経営実践ガイド【第8回】ROIC経営に向けた投資プロセス管理~先進企業の実践事例~

本シリーズでは、ROIC経営を成功に導くための実践的な方法を解説しています。

シリーズ第8回となる本記事では、前回に続いて、企業価値向上に不可欠な「投資プロセス管理」について解説します。

前回は、ROIC経営における投資キャッシュフロー管理の基本的な特性と主要な論点について解説しました。

現場に浸透するROIC経営実践ガイド【第7回】ROIC経営に向けた投資プロセス管理~基本原則と主要論点~

今回はこれらの論点を踏まえ、先進企業が実際にどのように投資プロセスを設計し、データに基づいたモニタリングを実践しているのか、具体的な3つの事例をもとにPDCAサイクル、分類コード設計、モニタリングレポートについて紹介します。

投資モニタリングの重要性

前回解説した投資対象の定義、時間軸、属性分類、効果測定、事業フェーズといった各論点を適切に管理・評価し、投資効果を最大化するためには、「モニタリング(=継続的な監視・測定・評価)」が不可欠です。

投資は実行プロセスにおいて、計画通りに進捗しているか、期待効果が出ているか、環境変化に対応できているかを継続的に把握し、必要に応じて軌道修正を行う必要があります。

以降の事例では、このモニタリングを重視した取り組みを紹介します。

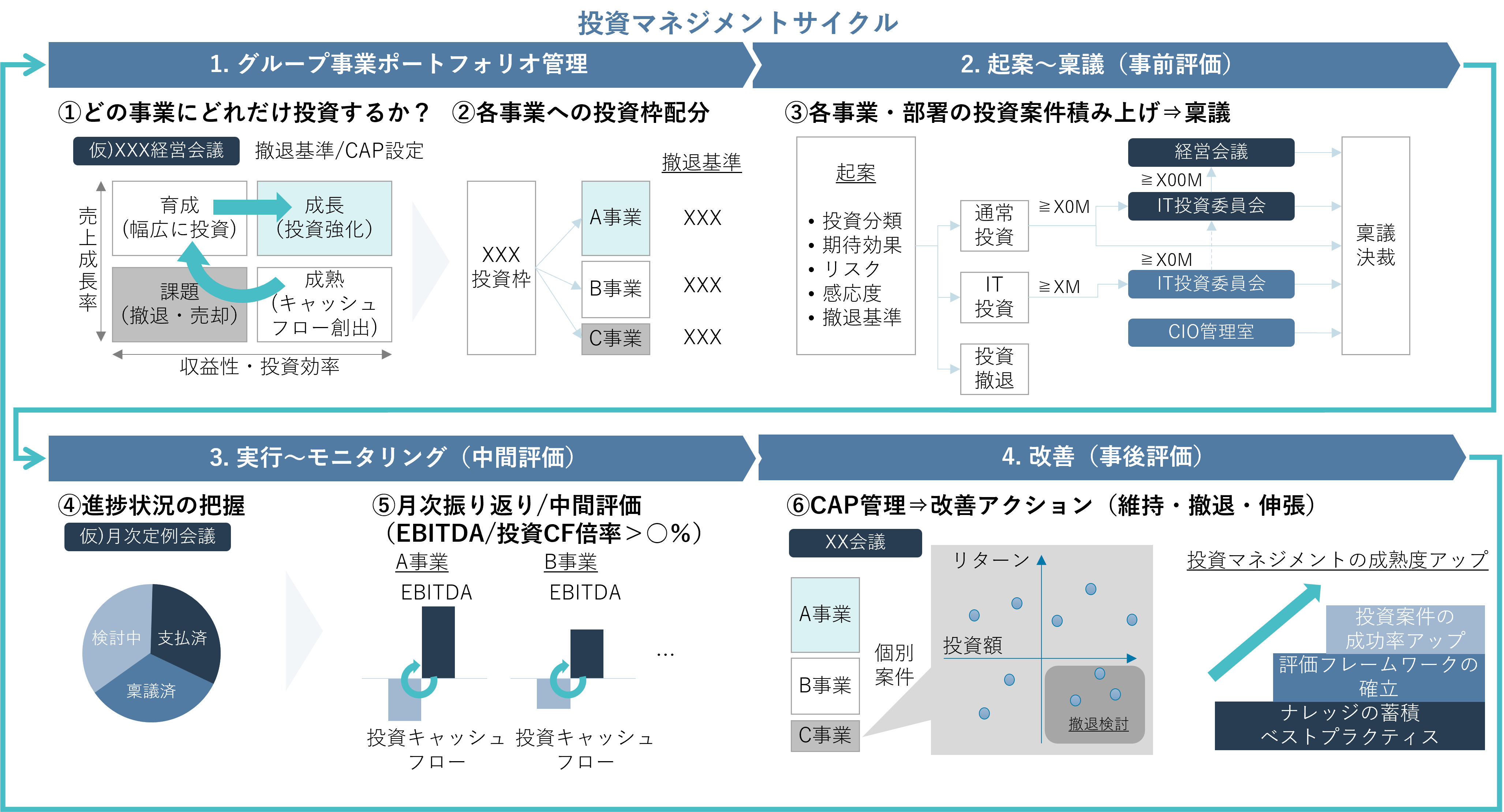

事例1|投資マネジメントサイクル(PDCA)の設計と運用

最初に紹介するのは、投資判断の精度を高め、戦略的な資源配分を実現するため、投資マネジメントサイクル全体をPDCAに沿って丁寧に設計・運用した企業の事例です。

これにより場当たり的な投資判断から脱却し、継続的な改善プロセスを確立しました。

Plan:ポートフォリオ評価と投資方針・撤退基準の設定

計画段階では、全社的な視点での投資方針策定を行います。

事業ポートフォリオ(ROICとキャッシュフローなどで評価)に基づき、各事業への投資方針と投資枠(CAP)を決定。この事例のポイントは、当時の財務状況を踏まえ、損失拡大を防ぐため明確な撤退基準を設定した点です。

Do:分類に基づいた稟議起案・承認

実行段階では、方針に基づき具体的な投資案件の起案と承認が進められます。

各部門からの起案時には、後述する「投資目的分類コード」に基づき案件属性や期待効果、リスクを明記します。案件の重要度等に応じた適切な承認プロセス(投資委員会、経営会議など)を経て、稟議・決裁が行われます。

Check: 実行状況のモニタリングと中間評価

評価段階では、投資の実行状況と進捗を継続的なモニタリングが必要です。

月次で進捗を確認し、予算消化ではなく案件ステータス管理(例:「稟議承認済だが未発注」「支払遅延」など)により、実行上のボトルネックや遅延を早期に発見し、対策を講じます。同時に、計画差異の分析や中間評価も実施します。

Action: 事後評価と改善アクション

改善段階では、投資結果を評価し、次のサイクルへ繋げます。

投資完了後や一定期間経過後に効果を事後評価します。この事例ではNPV測定が難しいことから、代わりに3〜5カ年のEBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization:利払い前・税引き前・減価償却前利益)見込みと投資CFを比較して、採算性を評価する手法を採用しました。

結果に基づき継続、修正または撤退といった改善アクションを決定し、得られた知見をナレッジとして蓄積・共有することが重要です。プロセス自体の改善にも繋げ、投資マネジメント全体の成熟度向上を図ります。

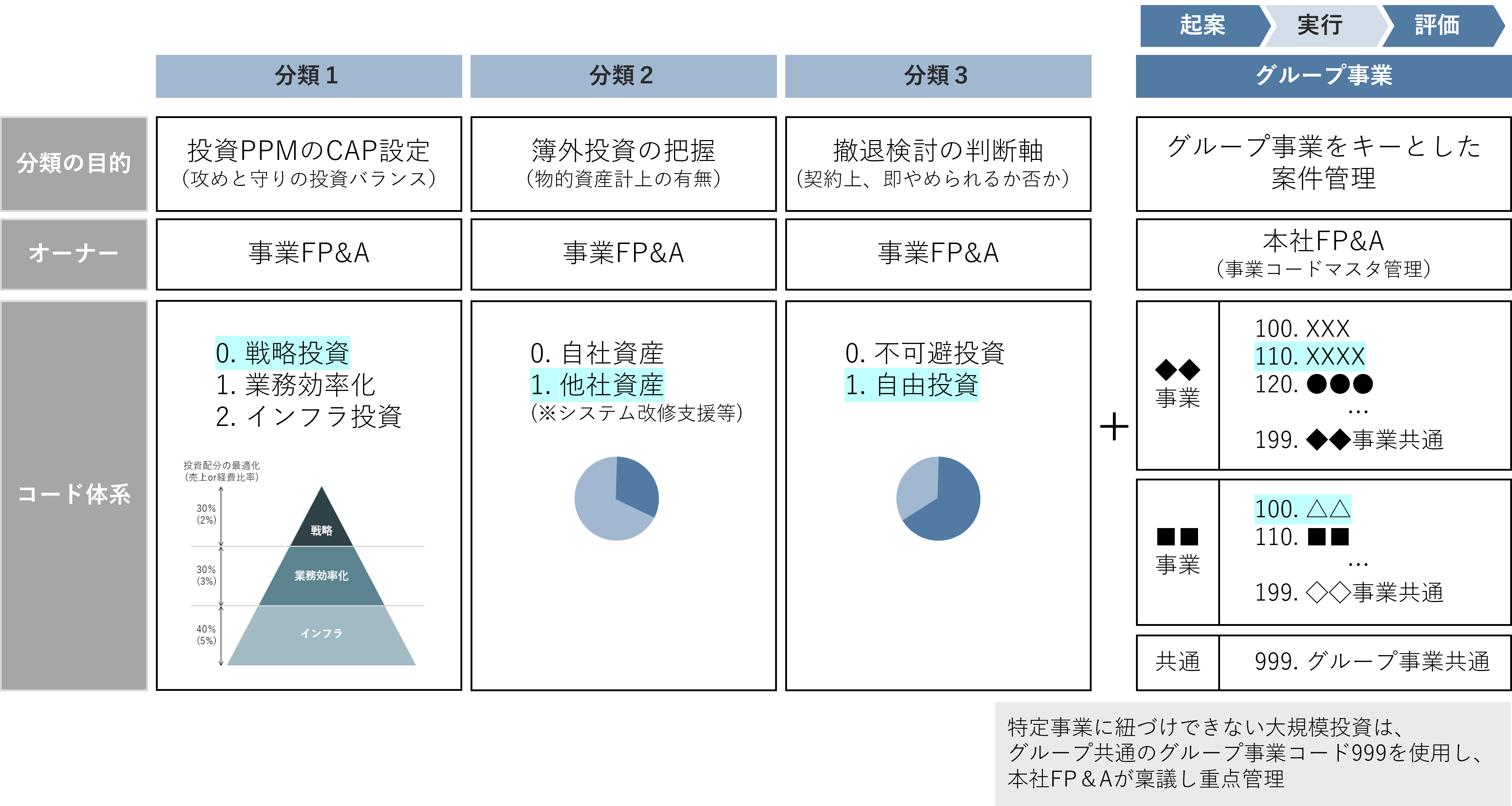

事例2|投資の「見える化」を支える分類コードの設計

PDCAサイクルを効果的に回す基盤として、投資案件情報を構造化し多角的に分析できるデータ基盤が不可欠です。

この事例では、データ基盤の核となる「投資目的分類コード」を詳細に設計・整備し、投資状況を可視化しました。

この投資目的分類コードの体系は、3つの分類軸と、グループ事業コードとの連携で構成され、各投資案件の特性を多角的に捉えます。

分類軸1: 投資の戦略的位置づけ(戦略/効率化/インフラ)

投資PPMにおけるCAP設定や「攻め/守り」のバランス管理を目的とします(コード例:「0.戦略投資」「1.業務効率化」「2.インフラ投資」)。

戦略領域への投資状況やインフラ維持とのバランスを把握し、投資配分の最適化に活用します。

分類軸2: 資産計上の有無(自社資産/他社資産)

バランスシートに計上されない「簿外投資」(例:システム改修支援)も含め、キャッシュアウトの実態把握を目的とします(コード例:「0.自社資産」「1.他社資産」)。

財務諸表に現れにくい投資も捉え、実態に即したキャッシュフロー管理を実現します。

分類軸3: 投資の継続判断(不可避/自由)

事業環境変化に応じた投資計画見直しの際の、撤退・中止の判断軸とします(コード例:「0.不可避投資」「1.自由投資」)。

経営判断で見直せる「自由投資」、現段階では継続が必須の「不可避投資」を区別し、迅速な意思決定を支援します。

さらに、どのグループ事業に紐づくかを示すコードも整備し、全社共通の大規模投資なども本社FP&A部門が一元管理できることとなりました。

詳細なコード体系により、勘定科目ベースの管理から脱却し、多角的で戦略的な分析・意思決定を可能にする情報基盤を構築しました。

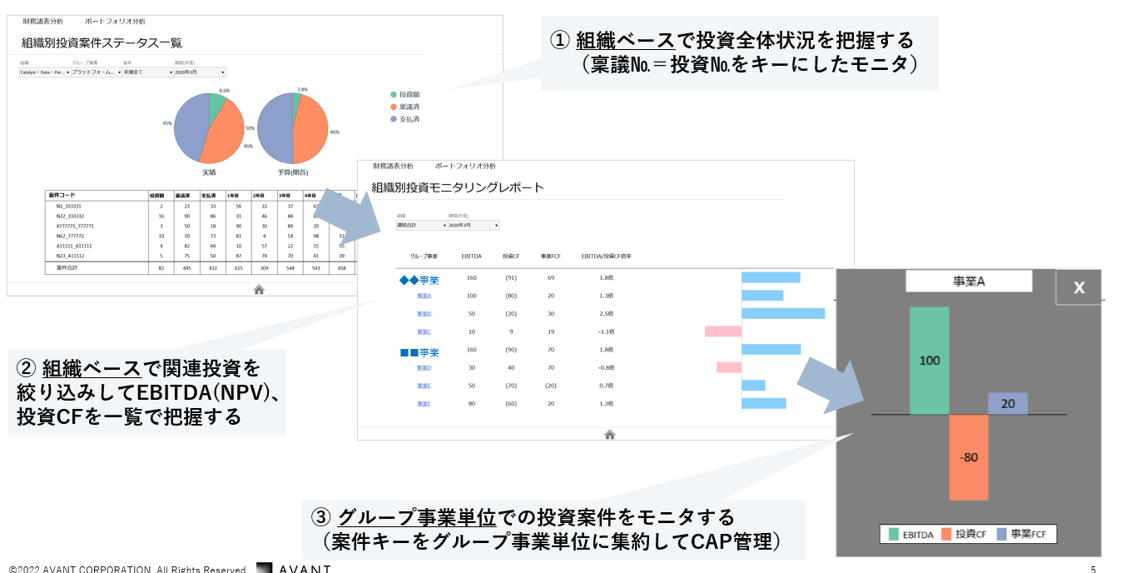

例3|データドリブンな投資モニタリングレポート

この事例では、整備されたPDCAプロセスと分類コードを基盤に、データを活用した投資モニタリングレポートを作成・活用することで、客観的でタイムリーな状況把握と意思決定を実現しました。

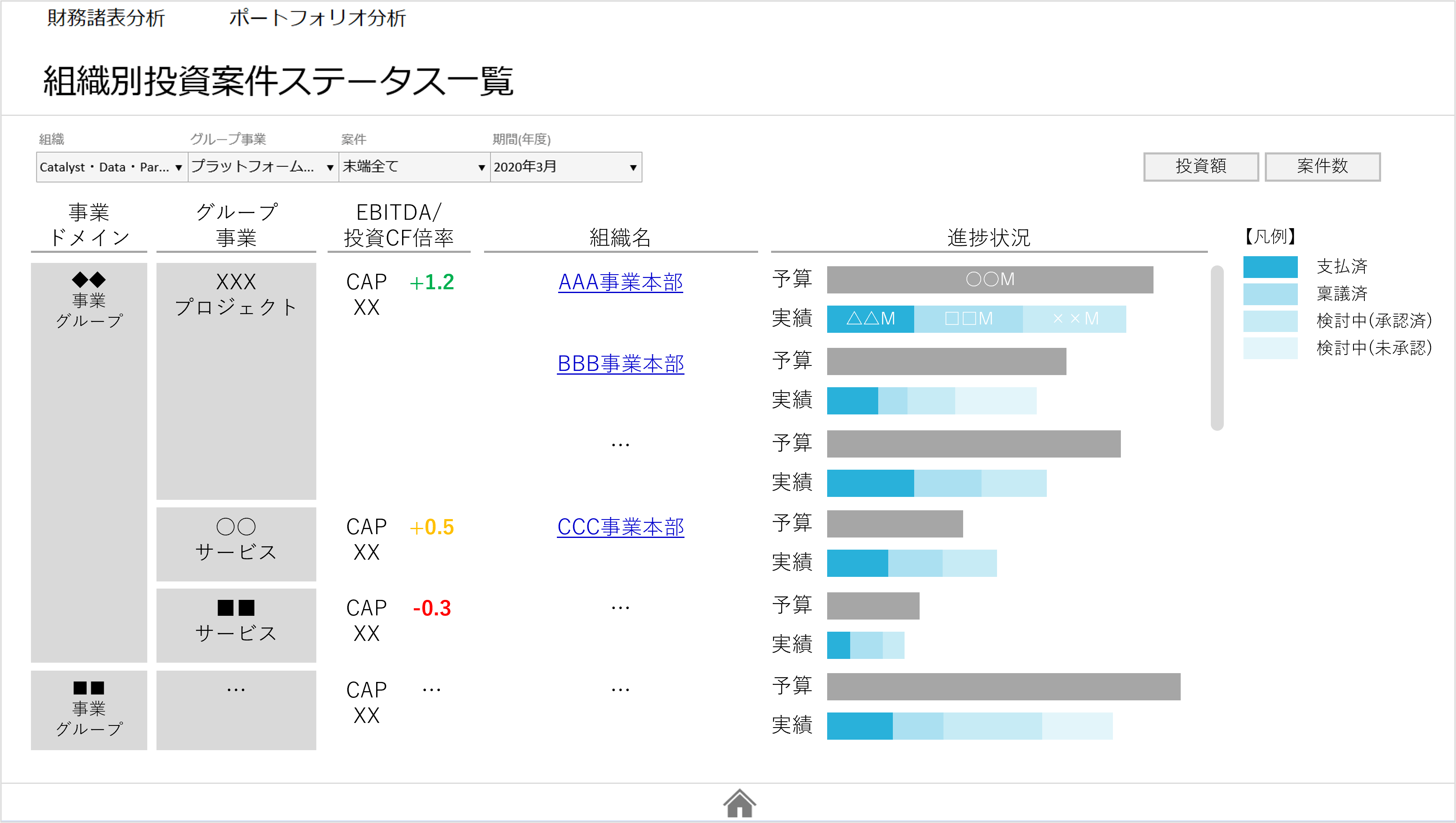

組織別・案件別 進捗ステータス一覧

基本的なモニタリングに有効で、部門または案件ごとに、投資の実行ステータスを一覧で可視化します。

これにより「承認されたが進んでいない」といった実行上のボトルネックや問題を早期に特定し、迅速な対応を促します。

組織別・事業別 投資対効果モニタリング

組織別や事業別に、投資キャッシュフローに対するリターン(例:EBITDA/投資CF倍率)をモニタリングすることで、目標値と比較し、各事業・プロジェクトの採算性を評価します。

これにより、追加投資、計画見直し、撤退などの意思決定を支援し、ポートフォリオ管理と連動した資源配分の最適化に繋げます。

「進捗・効果のモニタリングレポート」は関係者間の共通言語となり、勘や経験でなくデータに基づいた議論と意思決定を促進できました。

ただ、このような詳細なモニタリングを可能にする制度やシステムの設計・構築は容易ではない点に留意が必要です。

投資プロセス管理を成功させるための実践ポイント

事例を踏まえ、投資プロセス管理を導入・高度化する上での実践的なポイントを2点挙げます。

効果測定の現実解|NPVに固執せず、自社基準を持つ

NPV(Net Present Value:正味割引現在価値)は理論的に重要ですが、算出・運用は困難なケースが多く見られます。客観性の担保が難しい場合にも、固執しすぎない柔軟性が求められます。

EBITDAのように測定しやすい代替指標を活用したり、戦略的重要性など定性要素も評価に組み込むなど、自社に合った複合的な投資評価基準を持つことが有効です。

投資の妥当性は収益性を向上させるか否か、不可避なモノか否か、自社戦略に適合しているか否か、などの判断軸を持ちつつ、評価のための基礎情報を蓄積することが重要です。

段階的な導入と継続的改善|スモールスタートの重要性

最初から完璧な形を目指して、高度な仕組みを導入しようとすると、負担が大きくなり頓挫しがちです。段階的に導入し、継続的に改善していくアプローチが現実的です。

「影響の大きい主要投資からモニタリングを開始する」「まずは稟議プロセスの見える化から着手する」といったスモールスタートを検討しましょう。

小さく始めてPDCAを回し、徐々に適用範囲や分析レベルを高度化させていくことが、現場への定着にも繋がります。

まとめ

ROIC経営における投資プロセス管理の重要性と、その実践における主要な論点、そして先進企業の取り組み事例をご紹介しました。

投資キャッシュフロー管理は、中長期的なROICの向上を目指すための鍵であり、長期的な視点と事業ポートフォリオ全体を見渡す構造的な理解が不可欠です。

効果的な管理には、投資の目的や属性を明確にし、実行状況や効果をデータに基づいて把握する「見える化」の仕組みが重要となります。

投資プロセス管理の高度化は容易ではありませんが、勘や経験だけに頼らず、データに基づいた客観的で戦略的な投資判断プロセスを確立することは、限りある経営資源を最適に配分するための、不可欠なステップと言えるでしょう。

それが持続的な企業価値向上にも寄与するのです。

次回は、財務情報を統合し、ROICを軸とした経営分析を深化させ、データドリブンな経営判断に繋げていくための基盤となる「データ構造」と「分析軸」に焦点を当ててご紹介します。

現場に浸透するROIC経営実践ガイド【第9回】ROIC経営に向けた財務三表におけるデータ構造・分析項目のポイント

本シリーズの一覧

現場に浸透するROIC経営実践ガイド【第1回】コーポレートと事業部における認識ギャップ解消へのアプローチ

現場に浸透するROIC経営実践ガイド【第2回】ROIC経営に向けたBS算出方法の最適解

現場に浸透するROIC経営実践ガイド【第3回】グループ事業におけるPL|ROICに重要な外部売上高の認識と管理方法

現場に浸透するROIC経営実践ガイド【第4回】事業別PL科目の管理体系を整える~4つの主要論点とあるべき構造~

現場に浸透するROIC経営実践ガイド【第5回】事業別PL科目の管理体系を整える~内反消去実務と個別論点~

現場に浸透するROIC経営実践ガイド【第6回】事業成長につながるキャッシュフロー管理とは?

現場に浸透するROIC経営実践ガイド【第7回】ROIC経営に向けた投資プロセス管理~基本原則と主要論点~

現場に浸透するROIC経営実践ガイド【第8回】ROIC経営に向けた投資プロセス管理~先進企業の実践事例~

現場に浸透するROIC経営実践ガイド【第9回】ROIC経営に向けた財務三表におけるデータ構造・分析項目のポイント

現場に浸透するROIC経営実践ガイド【第10回】業種・業態の特性に沿った活用法と応用実務

監修

株式会社アバント 東日本営業統括部 東日本第1営業部 鈴木 健一

<経歴>

総合ファームでのシステム監査のキャリアスタートを踏まえ、一般事業会社での連結経営管理・制度連結システムの導入、運用を10年にわたり従事。

アバントに参画後は、プロダクト企画(プロダクト責任者)および導入コンサルタントを経由しマルチ製品を商材として扱うプリセールスグループに所属。日系製造メーカ(組立系、プロセス系)および多角化コングロマリット企業のグループ事業管理のPJTを歴任。

管理と制度を繋ぐAVANTプロダクトおよびEPMプロダクトに知見を有する。

経営管理において必要な財務・非財務情報を収集・統合し、多軸分析を行えるクラウドサービスです。1,200社超の支援実績から生み出された経営管理機能を持ち、データを収集する入力画面や、 90 種類の経営会議レポート・分析帳票などを標準搭載。設定のみで利用できます。