なぜマイグレーションが企業の未来を左右するのか ~注目される背景や目的、注意点を解説~

企業のデジタル化が加速する中、現行のシステムの限界が顕在化しています。マイグレーションは単なるITの更新ではなく、DX推進やデータドリブン経営の基盤となる重要な戦略です。

そこで本記事では、マイグレーションが注目される背景や目的の他、実施方法、注意点について解説します。

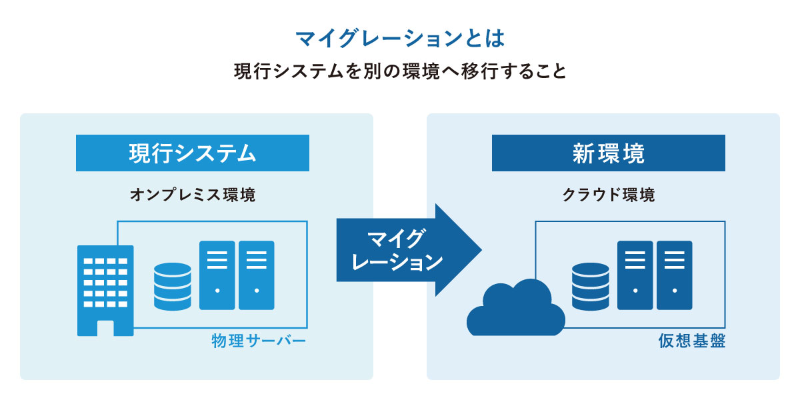

マイグレーションとは、現行のシステムを別の環境やプラットフォームへ移行すること

マイグレーションとは、IT用語で現行のシステムを別の環境やプラットフォームへ移行することを指します。英語のMigrationは「移動」「移転」「移住」といった意味を持ち、システムの移行に伴う技術的・運用的な変化を包括する言葉です。

企業のIT環境において、老朽化したシステムを最新の技術基盤に移行したり、オンプレミス環境からクラウド環境へシステムを移したりすることがマイグレーションに該当します。単純なシステム更新とは異なり、データや機能を維持しながら、より効率的で安全な環境への移行を実現することがマイグレーションの目的です。

マイグレーションの類似用語

IT用語の中には、マイグレーションに似た言葉がいくつか存在します。例えば、現行システムそのものを丸ごと新しくする「リプレイス」や、データの形式を変換する「コンバージョン」、既存の機能を強化する「エンハンス」、システムを最新の技術に刷新する「モダナイゼーション」などです。

これらはいずれもITの近代化に関わるアプローチですが、マイグレーションは「移行」を軸に据え、経営基盤の持続的な強化や将来に向けた変革を支える点で、他の手法と一線を画します。特に、経営管理の視点では、分断された情報資産を統合し、全社的なデータ活用や意思決定の質を高める土台として、マイグレーションの重要性が高まっているのです。

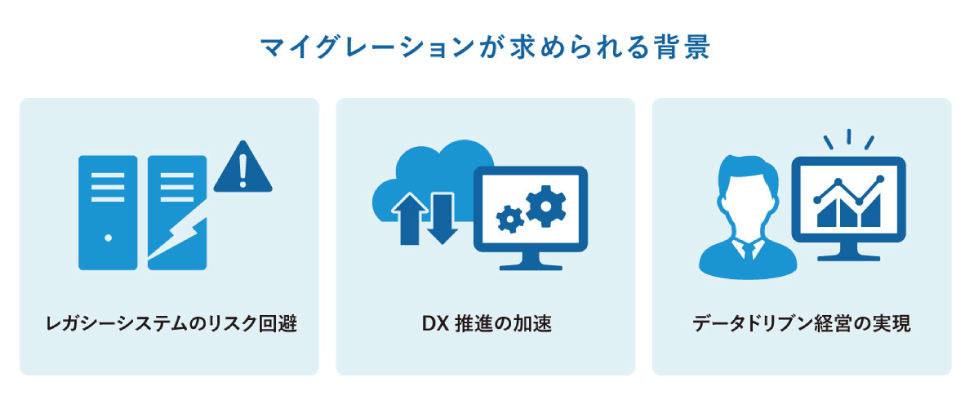

なぜ今、マイグレーションが求められるのか?

今、マイグレーションが必要とされているのは、日本企業が抱える大きな課題と、将来を見据えた「攻めのIT投資」が重要視されているためです。

経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」では、老朽化したシステム(レガシーシステム)を放置すると、企業はデジタル化の波に乗り遅れ、2025年以降には年間で最大12兆円もの経済損失が発生する可能性があると指摘しています。こうした状況から、マイグレーションはDXを加速させる一手として、今まさに求められているのです。

加えて、近年注目されている「データドリブン経営」を実現する上でもマイグレーションは欠かせません。複数の部門でバラバラに管理されているシステムやデータを統合し、リアルタイムで正確な判断を下せるようにするには、まず基盤となるシステムの見直し=マイグレーションが不可欠です。

IT基盤の再構築によって、企業は「ヒト・モノ・カネ・情報」といった経営資源を、より効率的に活用できる土台を手に入れることができます。それにより、部門の垣根を越えた横断的な業務連携が可能となり、全社最適の視点での経営判断やオペレーションが現実のものとなります。

特に、経営管理の分野では、変化への柔軟な対応力やガバナンス強化の重要性が求められています。

将来の不確実性に備えるためには、柔軟で持続可能な基盤の構築が不可欠です。マイグレーションを単なるITプロジェクトと捉えるのではなく、「事業の継続性」「統治機能の強化」「競争優位性の確保」といった観点から、経営戦略の一環として位置付けることが肝心です。

経営管理システムの近代化とマイグレーションは、切り離せない関係にあります。両者を並行して進めることで、業務効率化や全社的なデータ活用を可能にし、企業全体の意思決定を高度化できます。つまり、マイグレーションは今後の企業成長を左右する、「未来への投資」といえるのです。

※データドリブン経営については下記をご参照ください。

【ビジネスアナリティクスの専門家に聞く】データドリブン経営の重要性とは?

マイグレーションの目的

マイグレーションは、経営視点からの価値創出にもつながる取り組みです。ここでは、マイグレーションの主な目的について解説します。

<マイグレーションの主な目的>

老朽化システムとサポート終了リスクへの対応

レガシーシステムは、保守部品や技術者の確保が難しくなり、ベンダーによるサポートが終了するケースが増えています。マイグレーションを行うことで、サポート終了によるセキュリティリスクや業務停止リスクを回避できるでしょう。

セキュリティ強化とシステムの健全性維持

最新のセキュリティ機能を備えた環境へマイグレーションすることで、セキュリティパッチの適用や脆弱性対策が可能になります。結果として、情報漏洩や不正アクセスといったリスクを低減し、システム全体の健全性が向上します。

コストの最適化とパフォーマンスの向上

マイグレーションを実施することで、システムの維持費用や運用コストの削減が期待できます。また、最新技術の活用により、システムのパフォーマンス向上や処理速度の改善も実現可能です。

事業継続計画とリスクマネジメントへの貢献

マイグレーションを実施し、災害や障害発生時にも業務を継続できる体制を構築することは、事業の信頼性向上につながります。クラウド環境の冗長性や自動バックアップ機能により、堅牢なリスクマネジメント体制を構築できるでしょう。

マイグレーションの種類

マイグレーションは、対象とするシステムや目的に応じて分類されます。ここでは、代表的な四つのマイグレーションの種類について解説します。

<マイグレーションの主な種類>

レガシーマイグレーション:古いシステムを新しい環境へ移行する

レガシーマイグレーションは、老朽化したレガシーシステムを新しいシステムへと移行することを指します。最新技術を取り入れることで、業務の効率化や保守の簡素化、セキュリティ強化が期待されます。

<レガシーマイグレーションの例>

-

店舗ごとにバラバラだった古い管理システムを、クラウド型の新しいシステムに統合

古いプログラミング言語で構築されたシステムの刷新

クラウドマイグレーション:古いシステムをクラウド環境へ移行する

クラウドマイグレーションは、現行のシステムやデータをクラウド環境へ移行することを指します。クラウドマイグレーションを実施することで、コスト削減、スケーラビリティの向上、運用負荷の軽減といったメリットが期待できるでしょう。

<クラウドマイグレーションの例>

-

オンプレミス環境からパブリッククラウド、プライベートクラウド、またはハイブリッドクラウドへ移行

データマイグレーション:データを新しい環境へ移行する

データマイグレーションとは、現行のシステム内にあるデータを、別の環境または新しいシステムへ移行することを指します。データマイグレーションを行う上で、データの整合性確保と品質向上が重要なポイントになります。

<データマイグレーションの例>

-

データベースの変更

データ形式の変換

データクレンジング

サーバーマイグレーション:古いハードウェアから新しいサーバーへ移行する

サーバーマイグレーションとは、システムやアプリケーションを稼働させているサーバー環境を移行することを指します。老朽化したハードウェアから新しいサーバーへ移行することで、処理性能や安定性の向上が期待できます。

<サーバーマイグレーションの例>

-

物理サーバーから仮想サーバーへの移行

オンプレミスからクラウドサーバーへの移行

マイグレーションの手法

マイグレーションにはいくつかのアプローチがあり、現行システムの状態や移行後に目指す姿によって最適な手法は異なります。特に代表的な手法としては、インフラだけを移行する「リホスト」、ソースコードを最新の開発言語に書き換える「リライト」、ゼロから再設計・構築を行う「リビルド」の三つが挙げられます。

どの手法を選ぶかは、コストや期間だけでなく、将来的な拡張性や経営管理の高度化といった観点からも検討することが重要です。ここでは、それぞれの手法の特徴と、メリット・デメリットについてまとめています。

■ マイグレーションの三つの手法

| 手法 | 特徴 | メリット | デメリット |

| リホスト | アプリケーションの大幅な修正をせず、インフラ環境(サーバーなど)だけを刷新する |

|

|

| リライト | システムの仕様を維持しながら、プログラムを別の開発言語で書き換えて移行する |

|

|

| リビルド | 現行システムの仕様を踏襲しつつ、ゼロから再設計・再構築する |

|

|

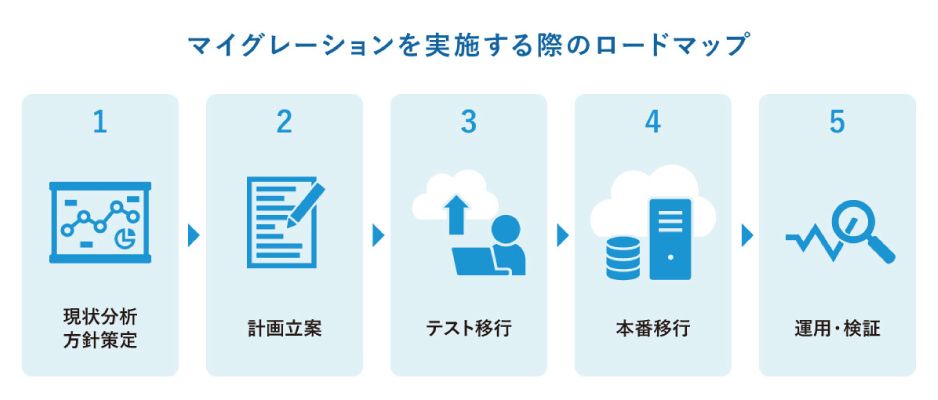

マイグレーションを実施する際のロードマップ

マイグレーションを成功させるためには、段階的なアプローチが重要です。

ここで紹介する五つのフェーズに分けてマイグレーションを実施することで、リスクを最小限に抑えながら確実な移行を実現できるでしょう。

1. 現状分析・方針策定

まず、現行システムの構成や業務フロー、データ内容、課題などを把握し、マイグレーションの目的と必要性を明確にします。移行対象や範囲、求める成果を整理し、プロジェクトの全体方針を策定することが重要です。

この段階では、システムの技術的な分析だけでなく、業務プロセスの見直しや組織体制の検討も行います。ステークホルダーとの合意形成を図り、プロジェクトの成功基準を明確に定義することが必要でしょう。

2. 計画立案

次に、マイグレーションの具体的な計画書を作成します。移行スケジュール、必要なリソース、リスク対策、品質管理方法などを詳細に検討し、実行可能な計画を策定することが重要です。

計画立案では、移行による業務への影響を最小限に抑えるための方策も検討します。段階的移行やパラレル運用など、リスクを分散する手法の採用も検討しましょう。

3. テスト移行

本番移行に先立ち、テスト環境で移行作業のリハーサルを実施し、データや機能の移行に問題がないか検証します。本番環境と同等の条件でテストを行うことで、移行時の問題を事前に発見・解決できるでしょう。

テスト移行では、データの整合性確認、機能テスト、性能テストなどを包括的に実施します。ユーザーによる受け入れテストも含めることで、移行後の運用に支障がないことを確認することが重要です。

4. 本番移行

計画・リハーサルに基づき、本番環境で移行作業を実施します。移行作業中は綿密な監視体制を敷き、問題発生時に迅速な対応ができる体制を整えることが重要です。

本番移行では、バックアップの取得、移行作業の実行、動作確認、切り戻し判断などを計画どおりに実施します。関係者間の連携を密にし、円滑なコミュニケーションを維持することが成功のカギとなります。

5. 移行後の運用・検証

新システムの稼働状況やデータ整合性を確認し、必要に応じて追加対応や改善を行います。移行後の安定運用を実現するために、継続的な監視と改善活動が必要です。

この段階では、ユーザーサポート、システム最適化、運用手順の改善なども実施します。移行の成果を定量的に評価し、次回のプロジェクトに活かすための知見の蓄積も重要です。

マイグレーションを実施する際の注意点

マイグレーションは、成功すれば効率的な運用や企業としての成長促進が期待できる一方で、トラブルが起きた際のリスクも大きくなります。

ここでは、マイグレーションを安全かつ効果的に進めるために、押さえておきたい注意点をご紹介します。

<マイグレーションを実施する際の主な注意点>

十分な計画とリハーサルを行う

マイグレーションの成功には、綿密な計画と本番に近い環境でのリハーサルが欠かせません。現状の仕様や運用方法、課題を正確に把握し、移行対象を網羅的に洗い出すことが重要になります。作業量やスケジュールを正確に見積もり、移行リハーサルを本番に近い環境で実施して、問題点を洗い出しましょう。

また、システムやデータの種類、規模、目的に応じて、最適なマイグレーションの手法を選択することも大切です。複数の手法を組み合わせることで、リスクを分散しながら効率的な移行を実現できる場合もあります。

データの移行漏れや不整合に注意する

データマイグレーションでは、移行漏れや不整合が発生しやすいため、業務部門との連携が重要です。初期段階から現場の意見を取り入れ、データの品質チェックや整合性確認の手順を確立しておきましょう。

万が一のトラブルに備えて、移行前にデータのバックアップを取得することも欠かせません。複数世代のバックアップを保持し、迅速な復旧が可能な体制を構築しましょう。

移行後の運用・サポート体制を整える

マイグレーションは、移行して終わりではありません。新システムの稼働後に、関係者への周知・教育、マニュアルの整備、トラブル対応の準備など、運用面でのサポート体制を構築しておくことが不可欠です。

また、セキュリティ対策の構築も重要な要素です。新しい環境に適したセキュリティポリシーの策定、アクセス権限の設定、監視体制の構築などを包括的に実施する必要があります。

必要に応じて外注する

マイグレーションには専門的な技術とノウハウが求められるため、自社だけでの対応が難しい場合は、実績のある外部ベンダーへの外注も検討しましょう。外注することで、作業の効率化やリスクの低減が期待できます。

外注先の選定では、技術力だけでなく、プロジェクト管理能力や過去の実績も判断基準となります。自社の業界や業務に精通したパートナーを選択することで、より効果的なマイグレーションが実現可能です。

手間やコストがかかることを理解する

マイグレーションは、現行のシステムやデータの整合性を維持しながら新たな環境に移行するため、移行前と移行後で同じ挙動をするかのテストに、膨大な手間とコストがかかることを理解しておきましょう。

特に、大規模なシステムでは、全機能の検証に相当な時間を要する場合があるため、テスト工程に十分な期間と予算を確保し、品質を担保する必要があります。

マイグレーションを有効活用し、企業の競争力強化を実現しよう

マイグレーションは、企業のデジタル変革を支える重要な戦略的取り組みです。レガシーシステムからの脱却、クラウド活用による効率化、データ活用基盤の構築など、さまざまな目的で実施されています。

成功するマイグレーションには、十分な現状分析と計画立案、適切な手法選択、部門間の連携、段階的な社内教育の実施、そして継続的な改善が必要です。また、実施後は、マイグレーションによる業務効率化やコスト削減、業務スピードの向上など、成果を可視化し、定量的な効果を評価することも大切です。技術的な側面だけでなく、経営戦略や業務プロセスの観点からも総合的に検討することが重要でしょう。

また、将来を見据え、事業戦略の変化に柔軟に対応するためには、システムの拡張性と柔軟性を備えた設計が不可欠です。加えて、自社だけで完結させず、外部ベンダーとの協業や専門家の知見の活用を通じて、より高度で実現性の高いマイグレーションを目指すことが重要です。

株式会社アバントでは、経営管理分野において豊富な導入実績とノウハウを活かし、お客様のマイグレーションプロジェクトを支援しています。経営管理システムに関するお悩みや、マイグレーションを含めた刷新計画にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

■ 「経営管理システム AVANT Cruise」については下記をご参照ください。

AVANT Cruise

■ 経営管理システムの導入をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

経営管理・業務支援に関するご相談

経営管理において必要な財務・非財務情報を収集・統合し、多軸分析を行えるクラウドサービスです。1,200社超の支援実績から生み出された経営管理機能を持ち、データを収集する入力画面や、 90 種類の経営会議レポート・分析帳票などを標準搭載。設定のみで利用できます。